NAND型フラッシュメモリ製品の寿命とは?

投稿日:2022/11/24

更新日:2022/11/24

「NAND型フラッシュメモリ」は、SDカードやSSDといったデータストレージで広く使われているフラッシュメモリの一種です。

フラッシュメモリには寿命がありますが、どのくらい持つものなのでしょうか。

また、種類によって異なるものなのでしょうか。

今回は、NAND型フラッシュメモリの寿命について解説します。

NAND型フラッシュメモリとは

NAND型フラッシュメモリとは、電源がなくても記憶を保持できる不揮発性メモリの一種です。

組み込み製品用の補助記憶装置媒体として評価する場合、消費電力、サイズ、容量、使用環境(温度、湿度など)、コストなどで検討されますが、NAND型フラッシュメモリは容量あたりの単価が安く大容量のデータ保存に向いていることからUSBメモリやSDカード、SSDといったデータストレージとして広く活用されています。

フラッシュメモリにはNAND型の他にもNOR型があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

詳しくは下記にも記載しています。

【NAND型フラッシュメモリとは?特徴やNOR型フラッシュメモリとの違いについても解説】

NAND型とNOR型の違い

・NAND型

大容量のデータストレージに適している

データの書き込み速度が速い

容量あたりの単価が安い

・NOR型

ランダムアクセスの読み出し速度が速い

データの書き込み速度は遅い

NAND型よりデータが長持ちする

以上の特徴から、NAND型ではデータストレージなどの記憶媒体、NOR型では組み込み機器における制御プログラムの記録や実行をするための記憶装置として使われることが多いです。

では、NAND型で保存したデータは何年持つのでしょうか。 NANDフラッシュ製品の寿命について解説していきます。

NAND型フラッシュメモリ製品の寿命

フラッシュメモリの寿命は「トンネル酸化絶縁膜」の劣化が影響します。

フローティングゲート(浮遊ゲート)と呼ばれる場所に電荷を蓄えることでデータの記憶、抜くことで消去という仕組みになっており、「トンネル酸化絶縁膜」は電子が出し入れされるフローティングゲートとシリコン基板の中間にあります。

電子はこの「トンネル酸化絶縁膜」を突き破って移動するため、徐々に劣化を起こし、電子を保持できなくなったとき、データの不具合が起こります。

上記はフローティングゲート構造のフラッシュメモリの例となりますが、チャージトラップ構造のフラッシュメモリに於いても同様に「トンネル酸化絶縁膜」の劣化が寿命に影響します。

1つの電子が出入りするだけでは大きな劣化に繋がりませんが、大きなデータが何度も出入り(保存/削除)することで劣化が早まります。

そのためSDカードやSSDなどには、正しく評価するために書換回数というものが設定されています。

これは、「書換ができることを保証する回数」ではなく、「不具合なく、読み込んだデータが正しく読めること、且つそのデータが保証期間内に保持されることを保証する回数」です。

NAND型フラッシュメモリ製品の寿命の確認方法は?

寿命の確認方法にはいくつか方法がありますが、主にはメーカーの寿命診断ツールの利用、フリーソフト等での寿命診断テストの2パターンです。

メーカーの寿命診断ツールは、使用している製品をPCに接続して検査を行うと、ユーザーが実環境で使用したNAND型フラッシュメモリを解析し、寿命診断結果をレポートしてくれます。

※メーカーによって寿命診断ツールが用意されているかどうかは異なります。

(注)寿命診断ツールが用意されている場合でも、メーカーとのライセンス契約が必要な場合があります。

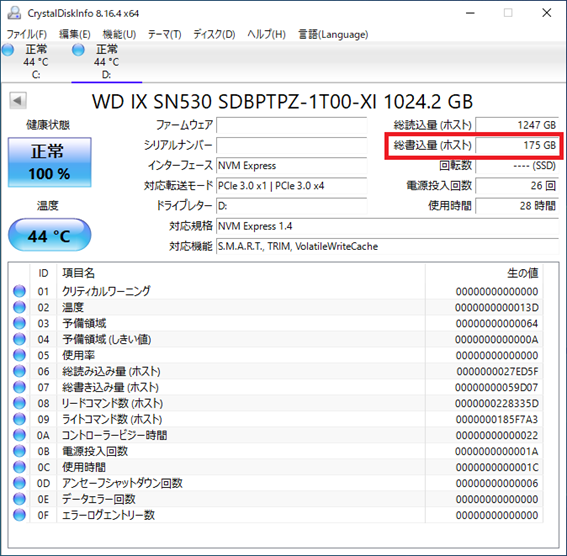

フリーソフト等で行う寿命診断テストでは、「CrystakDiskInfo」といったソフトを使用し、総書き込み量(ホスト)を目安として寿命を測ることができます。

フリーソフト等での寿命診断は、あくまで目安になるため、正確な寿命というのはわかりません。

安全に使用したい場合は、メーカー製ツールによる寿命診断、もしくはメーカーが提示している書換回数内での利用を推奨します。

書換回数は、NAND型フラッシュメモリに使われるセルによって大きく変動するため

それぞれの種類と特徴について紹介していきます。

フラッシュメモリの種類について

データストレージの容量を簡単に増やす方法は「セル」をたくさん増やすことです。

しかし、シリコン基板上に「セル」を並べて増やすだけでは単純にNAND型フラッシュメモリの面積が増えるだけで低コスト化が難しいため

・セルを小さくする

・1つのセルにデータをたくさん入れる(SLC,MLC,TLC,QLC)

・横だけではなく垂直にも並べる(3D-NAND)

という進化がありました。それぞれ説明していきます。

SLC(シングルレベルセル)

一つのセルに、1ビットの情報が保存できるフラッシュメモリです。

0か1を保存する形式で、正確性や耐久性に優れており 書換回数の目安は10万回ほどです。

1セルあたりの保存容量が少ないため、容量は多くなく、面積が大きくなりがちです。

そのため、一般向けではなく主に企業向けです。

MLC(マルチレベルセル)

一つのセルに、2ビットの情報が保存できるフラッシュメモリです。

00、01、10、11を使って保存する形式で、SLCよりも容量は増えますが、書換回数の目安は1万回ほどです。

他の形式を含め、バランスが良いといわれており一般に出回っている多くのSSD等に採用されています。

TLC(トリプルレベルセル)

一つのセルに、3ビットの情報が保存できるフラッシュメモリです。

000、001などを使って保存する形式です。 書換回数は3,000回ほどで、こちらもMLCと同様、多くのSSD等に採用されています。

大容量で低価格が特徴です。

QLC(クアッドレベルセル)

一つのセルに、4ビットの情報が保存できるフラッシュメモリです。

0000や0001を使って保存する形式です。TLCよりも大容量かつ低価格ですが、書換回数は1,000回程度となっており劣化が早いのが特徴です。

同じものを長く使いたい方には向いていませんが、大容量且つ低価格の製品を探しているようでしたら検討すべきでしょう。

3D-NAND

通常の平面に並べるタイプでは、配置できるセルのスペースには限界がありました。

そこで大きなイノベーションの結果できたのが、セルを垂直に並べる3D-NANDです。

セルを小さくすることで容量を大きくすると、電気が不安定になりエラーが増えていきます。

しかし3D-NANDではセルを垂直に並べることでセル数を増やすため、配置できるセルのスペースを広く取らずに、且つセルを小さくせず大容量化に成功した革新的技術です。

結果、性能・信頼性において大きく進化していきました。

NAND型フラッシュメモリ製品のおすすめメーカー

佐鳥SPテクノロジで取り扱いのあるNAND型フラッシュメモリ製品のメーカーをピックアップして紹介します。

ウエスタンデジタル(Western Digital)

ハードディスクドライブとフラッシュメモリ製品を提供するアメリカのメーカーです。NAND型フラッシュメモリを自社で生産し、世界3位のシェアを誇っています。

産業用・車載用のSDカードや産業用microSDカードをはじめ、SSD、eMMC、UFSなど高耐久性・長期供給の商品を展開しています。

ハイクストレージ(HIKSTORAGE)

ハイクストレージは、中国の大手監視カメラメーカー「HIKVISION」の子会社として2017年に設立された中国のストレージメーカーです。産業用途向けのSSDを主力製品にSDカードやmicroSDカード、eMMC等各種ストレージ製品を提供しています。

コストパフォーマンスの良さ・安定した供給性・柔軟なカスタマイズ性に強みを持つ会社であり、佐鳥SPテクノロジでは正規販売代理店契約を結び、法人様向け製品を中心に販売しています。

ネクストレージ(Nextorage)

ソニーでメモリ・ストレージの開発に携わっていたエンジニアが集結し、2019年に設立されたメーカーです。

SATA SSDやSDカードをメインに扱っており、ソニーで蓄積された技術を産業用向けメモリに詰め込んだ高品質な製品を提供しています。

ハギワラソリューションズ

産業機器向けフラッシュストレージの専門メーカーです。

産業用や工業用、組込み用途といった多様な分野に活用できるSSD、CFast、CF、SDカードなどを提供しており、長期安定稼働ができる耐久性や高速転送、大容量のフラッシュメモリを得意としています。

バッファロー

組込用メモリモジュール、SSD製品を国内生産する純日本企業です。

国内で開発・生産・検査を行っています。

国内での厳しい基準をクリアし、徹底した品質管理を行うことで、高品質・高信頼の商品づくりを実現します。

まとめ

NAND型フラッシュメモリの寿命は、セルの種類などによって変化しますが 保存・削除などの頻度によっても変動します。

それは「トンネル酸化絶縁膜」の劣化が関係していました。

総じて、書換回数に注目していただくことで、どのくらいの寿命があるかについて把握ができますので、ぜひチェックしてみてください。

佐鳥SPテクノロジでは、NAND型フラッシュメモリを搭載した国内外のメーカーのストレージ製品を取り扱っており、ニーズに適した商品のご提案が可能です。

NAND型フラッシュメモリ製品をお求めの方は、当社までお気軽にご相談ください。