3D-NANDとは 3D-NANDがなぜ主流となったのか

投稿日:2023/02/02

更新日:2023/02/02

NAND型フラッシュメモリとはUSBメモリやSDカードなどに使われるフラッシュメモリの一種です。

通常NOR型とNAND型とで分かれていますが、今回はNAND型のなかでも3D-NANDに注目して、なぜ主流となったのかについて解説していきます。

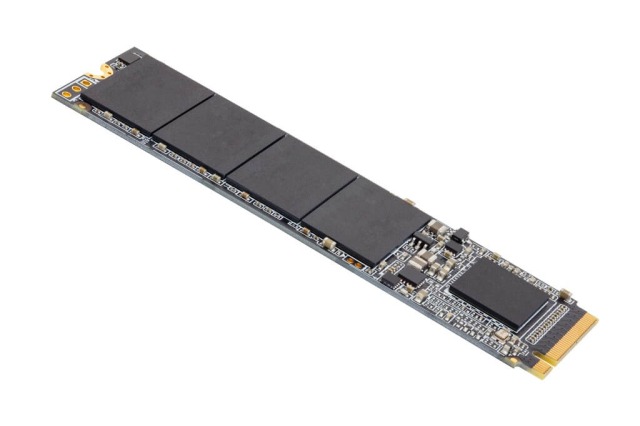

3D-NANDとは

3D-NANDとは、メモリセルを平面のみではなく、垂直にも並べた3次元構造のNAND型フラッシュメモリのことです。

SDカードなどに使われているフラッシュメモリは従来、2D-NAND(メモリセルを平面に並べたNAND型フラッシュメモリ)の技術で利用されていました。

2D-NANDでは平面に配置するメモリセルを多くすることでデータストレージの容量を増やしていきました。チップ面積の増加を伴わず、より多くのメモリセルを並べるため、メモリセル自体のサイズを微細化する技術が発展していきましたが、メモリセルを微細化し続けるには限界がありました。

そこで新しく発展した技術が3D-NANDであり、 2006年に当時の東芝が国際学会で発表しました。3次元構造にメモリセルを並べることでチップ面積を増加させることなく、スペースを広く取らず、且つ2D-NANDでのメモリセル微細化に伴う課題(メモリセル間の隣接効果)をクリアすることができ大容量化することを可能にしました。

また、メモリセルの微細化に伴う課題(メモリセル間の隣接効果)をクリアできたことで信頼性を低下させることなく、且つコスト面でも大きく改善されたことで、非常に注目の集まる技術になっています。

NAND型とNOR型の違い

不揮発性メモリといわれる、電源を切っても情報が消えないメモリには、NAND型の他にNOR型があります。

NOR型は構造上書き込みが低速で、大容量に向かないため、ストレージではNAND型が主流です。

NAND型ではメモリセルを直列に並べているところを、NOR型では並列に並べることでランダムアクセスに強い構造のため、NAND型では大容量ストレージ、NOR型では制御プログラムの記録や実行をするための記憶装置として使われるなど、用途によって棲み分けされています。

そのため、より多くのメモリセルを実装するための技術はNOR型ではなくNAND型で発展していくこととなりました。

NAND型フラッシュメモリの種類

NAND型フラッシュメモリには、SLC、MLC、TLC、QLCといったメモリの種類があり、それぞれ特徴があり、2D-NANDは主にSLC, MLC, TLCと組み合わせ、3D-NANDでは主にTLC、QLCの組み合わせで使われることが多いです。

目的や予算によってどの種類のNAND型フラッシュメモリを選ぶべきかは変わっていきます。

この中でも各メーカーが研究開発に力を入れているのは3D-NANDであり今後の将来性が期待されているのは間違いないでしょう。

NANDの種類についての詳細はこちら

3D-NANDの市場

インターネット技術の発展により、やり取りするデータはテキストから画像、そして動画と移り変わってきて、日ごろやり取りするデータ容量は増大しています。

直近ではCOVID-19の感染拡大防止のため、自宅に居ることも多くなりスマホやパソコンを利用する時間が増えたことにより大容量の端末やより高速に動くサーバーのニーズが高まっています。

NAND型フラッシュメモリの市場規模は

| 調査会社モルドールインテリジェンス | 2021年の市場規模:665.2億ドル |

|---|---|

| 調査会社モルドールインテリジェンス | 2020年の市場規模:466億ドル |

| 調査会社のICインサイツ | 2020年の市場規模:560億ドル |

| 調査会社のテクノナビ | 2019年の市場規模:521億ドル |

と言われており、それぞれ約3%~10%の年平均成長を想定しています。