【組み込み(産業)用SSD】の選び方2024

投稿日:2024/12/23

更新日:2024/12/23

2021年に産業用SSDの選び方としてコラムを作成しましたが、時間の経過と共に技術革新も進み、SSDの動向も変わってきております。

よって、2024年版としてリニューアルをすることになりました。

組み込み(産業)用SSDの選び方や購入方法について、新たな視点で解説しておりますので、SSDの導入を検討している方は、是非参考にしてください。

当社では、多くのメーカーの製品を取り扱っております。用途に合った製品のご提案、ご検討用の製品サンプル依頼も受け付けていますので、ぜひ下記より詳細をご確認下さい。

SSDとは

SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、以下の2つの条件を満たした記憶装置のことです。

- NANDフラッシュメモリが記録媒体であること

- SATAやPCIeといった接続方式を採用していること

NANDフラッシュメモリは、不揮発性記憶素子のフラッシュメモリの一種です。電気的にデータの読み書きを行うことが出来ます。代表的なものは、USBメモリやSDカードなどです。

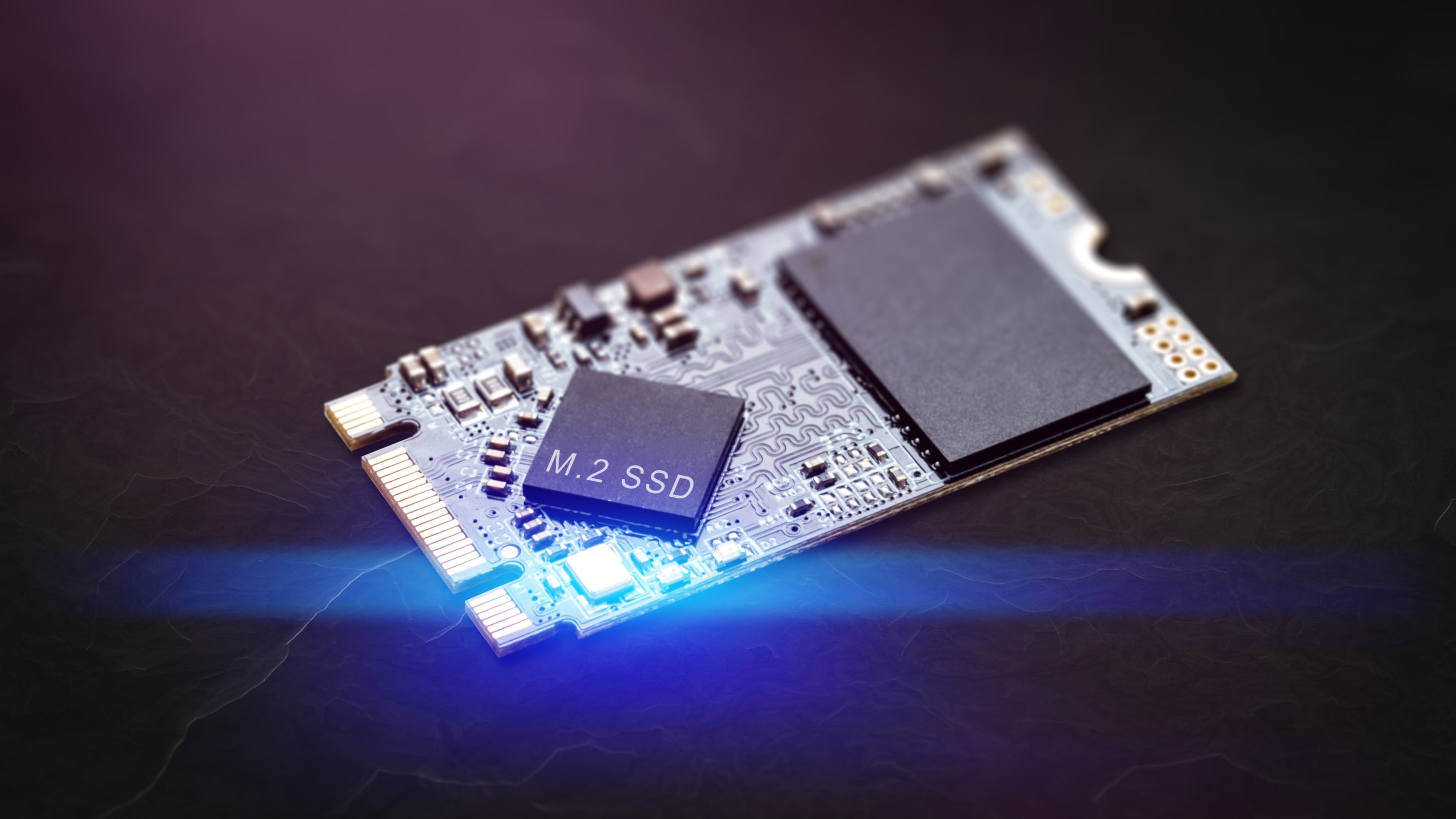

2.5インチのフォームファクタはHDDにも使われているケーブル型の接続方式です。SSDをマザーボードのスロットに直接差し込む接続方式をM.2と言いますが、コネクタの形状によりSATAインターフェイスとPCIeインターフェイスの方式があります。

最近では、半導体技術の進展によってSSDの小型化が進み、モバイル機器やパソコンに搭載されているHDDとの置き換えが進んでいます。OSの動作やソフトの起動などが速くなることから、SSDの需要は高まっているのです。

SSDのメリット

SSDのメリットは、主に以下の3つです。

- システムやソフトの起動、データの処理が速い

- 動作音がしない

- 衝撃に強く、故障のリスクが少ない

SSDは、SATAで数百MB/秒以上の転送速度で、PCIeでは数千MB/秒以上の転送速度になります。HDDの転送速度が100~200数十MB/秒なので、いかに速いかがわかるでしょう。

また、内部で物理的に駆動する部品がないため外部からの衝撃で故障することが少なく、動作音が静かで省電力なのも特徴です。持ち運ぶことが多いノートパソコンなどに適した記憶装置と言えるでしょう。

SSDのデメリット

先述のように、メリットの多いSSDですが、以下のようなデメリットもあります。

- HDDと比べると価格が高い

- データの書き換え回数に上限がある

- データの復旧が難しい

SSDはHDDよりも、価格が高い記憶装置。1TBのモデルを購入する場合だと、SSDはHDDの1.5倍程の価格になります(2024年12月現在)。小型で精密性の高いSSDは、データの復旧が難しいこともデメリットと言えるでしょう。

また、HDDは何度でもデータの書き換えができるのに対して、SSDには書き換え回数に上限があります。SSDは、データを書き換える度に、NANDフラッシュメモリのトンネル酸化絶縁膜が少しずつ劣化するからです。劣化が進むと、データの転送速度の低下や読み込み不良などの不具合が起きるリスクが高まります。

SSDとHDDの違い

SSDとHDDで大きく違う点は、内部構造です。SSDの内部は、主に以下の部品で構成されています。

- 複数のNANDフラッシュメモリ

- SSDコントローラー

- キャッシュメモリ ※キャッシュメモリなしの製品もあります

SSDはコントローラーによって、制御されたデータを複数のNANDフラッシュメモリに分散して保存を行います。データの保存や書き換えなどがスムーズにできるよう、一時的なデータや管理情報はキャッシュメモリに保存、もしくはNANDフラッシュメモリのキャッシュ部分に保存するケースもあり、全ての処理が電気的に行われており、物理的に動くものはありません。

対して、HDDは以下の部品で構成される記憶装置です。

- 磁気ディスク

- 磁気ヘッド

- スピンドルモーター

- HDDコントローラー

- キャッシュメモリ

HDDは、磁気ディスクと磁気ヘッドが動く事で、物理的にデータの書き換えなどを行います。書き換え回数の上限がないとは言え物理的な衝撃に弱く、磁気ヘッドに異常が出ると動作しなくなるのがデメリットです。また、磁気ディスクに傷がつくと、データを復旧できなくなる可能性もあるので注意しましょう。

SSDの選び方

SSDを選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。

- フォームファクタ、接続インターフェイス

- NANDフラッシュメモリのセル方式

- パフォーマンス

- 耐久性

以下では、それぞれについて詳しく解説します。

1. フォームファクタ、接続インターフェイスで選ぶ

SSDのフォームファクタはパソコンのドライブベイに搭載する「2.5インチ」と、マザーボード上のM.2スロットに搭載する「M.2」の2種類が主流です。

2.5インチ形状のインターフェイスはSATA, PCIe(U.2, U.3)があります。

M.2の形状についてもSATAとPCIeがあります。

SATAとPCIeにつきましては、それぞれコネクタの形が違います。

2.5インチ SATA(B Key)

2.5インチ PCIe(U.2, U.3)

M.2 SATA

M.2 PCIe(M Key)

2. 容量で選ぶ

SSDを選ぶにあたり、容量を確認することも重要です。以下の表に容量別の使用用途をまとめましたのでご覧ください。

| 容量 | 使用用途 |

| 256GB | パソコンの起動やシステムの高速化 |

| 512GB | Web制作やDTP(Desktop Publishing)などの作業 |

| 1TB | 動画編集などの大容量データの読み書き |

パソコンの起動やシステムの高速化だけが目的であれば、256GBモデルがコストも高くなりすぎないのでおすすめです。Windows11を使用する場合、64GBの容量が最低限必要です。他にもアプリケーションのインストールや、アップデートを含めても256GBあれば十分でしょう。

SSDでは、バックグラウンドでガベージコレクションやウェアレベリングを行っています。これらの動作は空き容量の部分を使うため、SSDの最大容量まで使うとこれらの処理が遅くなり、その結果、SSDの性能が低下しますので、空き容量を確保することをお勧めします。

Web制作や動画編集をする場合は、さらに大きな容量が必要になります。ただし、SSDはデータの書き換えられる回数が限られています。上記の作業は頻繁にデータの書き換えが行われるので、HDDとの併用も選択肢に入れましょう。

3. NANDフラッシュメモリのセル方式で選ぶ

NANDフラッシュメモリのセル方式は、SLC, MLC, TLC, QLCと1セルあたりのビット数によって分類されます。

現状ではSLC、MLCの方式を使用しているSSDはほとんどなくなり、TLC、QLC、またTLCをSLCのように使う疑似SLCという方式のものも出ています。

主流として使われているのはTLC製品となりほとんどを占めますが、耐久性を必要とされるアプリケーションでは疑似SLCの製品をお使いいただくとよいかと思います。QLC製品は耐久性を要求されない製品で低価格を目指される場合にお使いいただければと思います。

| NANDセル方式 | 1セルあたりのビット数 | Endurance(耐久性) | 価格 |

| 疑似SLC | 1ビット | 高 | 高 |

| TLC | 3ビット | 中 | 中 |

| QLC | 4ビット | 低 | 低 |

4. パフォーマンスで選ぶ

SATAの転送速度はSATA 3で6Gb/sまでとなります。

PCIeの転送速度はGenerationによって変わり、Gen3で32Gb/s、Gen4で64Gb/s、Gen5で128Gb/sとなります。通信プロトコルはNVMeが使われます。

PCIeの転送速度はマザーボード側の規格とSSD側の規格のそれぞれが対応していないと仕様のパフォーマンスが出ませんのでご注意願います。

例えばPCIe Gen3対応のマザーボードで、Gen4対応SSDを接続してもGen3までしかスピードは出ません。

| インターフェイス | パフォーマンス例 |

| SATA 3 (Write/Read) | HIK V310: 525/550 MB/s, Nextorage A2: 530/560 MB/s |

| PCIe Gen3 DRAMあり | HIK E2000: 3000/3500 MB/s, Nextorage X2: 3250/3450 MB/s |

| PCIe Gen3 DRAMなし | HIK E1000: 1800/2100 MB/s, Nextorage E3: 1850/2450 MB/s |

| PCIe Gen4 DRAMあり | WD PC SN8000S: 6800/7300 MB/s, Nextorage E4: 7200/6500 MB/s |

| PCIe Gen4 DRAMなし | WD PC SN740: 4900/5150 MB/s, Nextorage E6: 3700/4900 MB/s |

M.2 SSD使用時の注意点

SSDの中でも高い処理速度を誇るM.2には、以下のような使用時の注意点があります。

- 複数のサイズがある

- 熱により処理能力が落ちることもある

想定している性能が発揮できなかったり、接続できなかったりする事態につながるので、知っておいてください。以下で、それぞれについて詳しく解説します。

複数のサイズがある

M.2 SSDには、主に3つのサイズがあります。

- 幅22mm×長さ80mm

- 幅22mm×長さ42mm

- 幅22mm×長さ30mm

上記の中で、最も一般的に使用されているのは80mmのモデルですが、スロットのサイズが違うマザーボードもあります。違うサイズを選んでしまうと接続できなくなることもあるので、スロットのサイズをしっかり確認した上で選びましょう。

M.2 SSDのサイズは、〇〇2280や2242などのように表記されることが多いです。4桁の数字のうち、上2桁が幅、下2桁が長さを表します。購入する際には、しっかり確認するようにしましょう。

熱により処理能力が落ちることもある

高速のデータ処理をするためにPCIe接続のM.2を導入するなら、発熱対策が重要です。発熱によって処理速度が落ちることがあり、最悪故障する場合もあるからです。マザーボードには、スロットにヒートシンクと呼ばれる排熱装置が設置されているものといない物があります。

マザーボードにヒートシンクがない場合は、必ず後付けのものを設置してください。ヒートシンクがないと温度が上昇して処理速度が落ちてしまいます。その後、温度が下がると速度は元に戻りますが、上げ下げを繰り返すので規定の性能を発揮することができません。

M.2の性能を最大限に活かして、データを処理するなら、発熱対策としてヒートシンクやファンの設置を同時に検討しましょう。

SSDの読み書き速度について

SSDの処理速度を測定すると、以下の2つの数値が出てきます。

- シーケンシャルアクセス

- ランダムアクセス

上記の数値はどのような事を指していて、何が違うのでしょうか。以下では、それぞれの数値について詳しく説明します。

シーケンシャルアクセス

シーケンシャルアクセスは、順次アクセスとも呼ばれる読み書き方法です。主に、テキストファイルや動画データの読み込みに使われており、可変長データに対応できるメリットがあります。

可変長データは、1つのセルに保存できるバイト数が決まっている固定長データと違って、バイト数に合わせてセルの大きさが変わります。一般的に同容量のデータを処理するのはランダムアクセスより速いと言われていますが、性能を発揮できるかは装置の種類やデータの構造によります。

ランダムアクセス

ランダムアクセスは、特定の位置を指定してデータを読み書きする方法です。特に、ゲームなどの大容量で複雑な読み書きを必要とするアプリに対して力を発揮します。パソコン上では、容量の違うデータを多く処理するので、ランダムアクセスの数値が高いほど、使用感の良さにつながります。

ただ、ほとんどの場合において、ランダムアクセスよりもシーケンシャルアクセスの方が高い値です。ランダムアクセスの数値の大きさが、SSDの処理速度の目安と言っても良いでしょう。総合的な処理速度は向上しますが、可変長のデータには対応できないのがデメリットです。

SSDの耐久性を示す用語

SSDの耐久性を示す用語として、「TBW (Terabytes Written)」が使われます。意味を知っておくと、交換時期の目安がわかって便利です。長期的な使用において重要な事なので、詳しく説明します。

書き込めるデータの上限を示す「TBW」とは

TBWは、SSDにどれだけの書き込みができるかを表した数値です。SSDの容量とは別に耐久性を示す指標であり、とある容量500GBの製品の場合は、300TBに設定されています。つまり、総書き込み量が300TB分を超えないと壊れないことを意味します。

総書き込み量がTBWの値まで達した時の症状は、主に以下のようなものです。

- 読み込みしかできなくなる

- データの不良ブロックが増える

- データの保持エラーが増える

- システムが起動出来なくなることもある

TBWの上限まで書き込んだとしても、すぐにSSDが壊れるということではありません。しかし、データの不良ブロックが増えると、その分エラーも起きやすくなります。システム関連のデータにエラーが出た場合は、起動できなくなる可能性もあるので早期の交換を検討しましょう。

【組み込み(産業)用】SSDメーカー5選

組み込み(産業)用のSSDを購入するなら、以下の5つのメーカーがおすすめです。

1. Western Digital(ウエスタンデジタル)

2. HIKSTORAGE(ハイクストレージ)/ HIKVISION

3. Nextorage(ネクストレージ)

4. バッファロー

5. ハギワラソリューションズ

以下では、それぞれの特徴について詳しく解説します。

1. Western Digital

Western Digitalは、NANDフラッシュメモリーを自社で生産しており、個人向けからビジネス(コンシューマ、車載、産業用途)向けまで、幅広い用途向けの製品をリリースしています。

1970年の設立以来蓄積された開発や設計の知識と経験を活用し、様々な状況に対応できる品質を実現。生産からテスト、出荷まで自社で一貫して行い、世界水準の技術・設計サポートを提供しています。

同社の車載および産業向け製品は高い耐久性を誇り、ハイパフォーマンスで広い温度範囲に対応しています。電気瞬断耐性やヘルスステータス管理など、実用的な機能が搭載されているのも魅力の一つです。

SSDの容量は最大2TBまでと幅広く用意されています。内部のコントローラチップとNANDを自社で設計して高機能、高品質を実現しています。

2. ハイクストレージ

2017年に設立された監視カメラメーカー最大手のHIKVISIONの子会社であるストレージメーカーです。監視カメラに必要な長時間録画の技術を活用した製品を中心に、以下のようなラインナップを展開しています。

- 組み込み(産業)用

- 映像監視用

- ハイエンド用

- コンシューマ用

SSDは上記の4種類の用途に分けられ、それぞれに必要な用途に応じてコントローラとファームウェアおよびNANDを組み合わせて最適なパフォーマンスを実現しています。

また、コストパフォーマンスが良く、OEMやODMでのカスタマイズにも柔軟に対応しています。自社専用のSSDを求めているなら、おすすめのメーカーと言えるでしょう。

3. ネクストレージ

ネクストレージは、ソニーにおけるメモリストレージの技術を継承したスタッフを中心に設立された会社です。2019年10月1日に創られたばかりで、メモリ・ストレージ・ソリューション事業に特化しています。

規格は2.5インチやmSATA、M.2など幅広く、NANDもSLCやMLCなど多くの種類がラインナップされています。数ある製品の中でも、自社開発のファームウェアを搭載したモデルはネクストレージ最大の特徴であり、電源瞬断時の耐性も高い設計となっております。

ソニーからのノウハウと自社の豊富な開発エンジニアによって、高解像度の映像を安定して記録できる性能を実現しています。

4. バッファロー

バッファローは、メモリモジュールやSSDなどの開発や生産、テストを全て日本国内で行う純日本企業です。独自の厳しい検査基準により、高品質な製品を実現しています。

長時間使用を目的とした製品がメインで、電源遮断が起きた時の対策を徹底しているのが特徴です。SSDに独自のアルゴリズムを組み込むことで、電源遮断が起きても内部の情報を保護できます。内部情報の破損を防ぐことで、システムが起動しなくなるトラブルを低減しているのです。

容量は16~512GBまでと1TB以上の製品はありませんが、すべてのSSDが3D NANDを搭載し、耐久性も問題ありません。品質管理も徹底しているので、長時間の使用を前提とするならおすすめのメーカーと言えるでしょう。

5. ハギワラソリューションズ

ハギワラソリューションズは、愛知県に本社を置く、組み込み(産業)用フラッシュストレージ専門メーカーです。長期にわたって安定稼働ができるSSDやSDカード、USBメモリなどを提供しています。産業用の組込みSSDは、対応できる温度の範囲が広く、温度拡張モデルなら最大範囲で-40℃~85℃まで対応可能です。

最大4TBの大容量モデルが用意されており、容量が不足する心配も必要ないでしょう。サポートも充実しており、評価時におけるSSDの寿命診断等の対応も可能です。内部状況を確認できるので、使用時の安心感が向上します。

組み込み(産業)用SSDの導入検討から購入までの流れ

組み込み(産業)用SSDの導入検討から購入までの流れは、以下の通りです。

- お問い合わせ

- 用途確認

- 最適なSSDのご提案(評価サンプル、お見積り等含む)

- サンプルご評価(導入検討)

- 評価完了

- 発注

当社では、組み込みSSDの導入検討から購入までを技術サポート含め一貫して提供しています。在庫や価格情報などを詳しく知りたい場合は、下記よりぜひお問い合わせください。

よくある質問

組み込み(産業)用SSDについて、当社に多く寄せられる質問をご紹介します。

Q1. 組み込み(産業)用SSDは「BOM固定」ですか?

A. はい。多くの組み込み(産業)用SSDは「BOM固定」で御座います。ご評価頂いたBOM構成の製品を継続的にご購入可能です。ご安心下さい。

Q2. 温度拡張製品は用意されていますか?

A. はい。通常温度品と温度拡張品を用意しております。温度拡張品は-40℃~∔85℃までの厳しい温度範囲での動作保証製品です。近年、産業用途のお客様より多くの引き合いを頂いております。

Q3. 組み込み(産業)用SSDの供給期間は?

A. メーカーや製品によって様々ですが、個人消費者様向け製品と比較すると長期供給可能です。

Q4. ソフトウェアのカスタマイズは可能ですか?

A. 用途によっては対応可能なメーカー及び製品が御座います。

Q5. SSD導入や交換の際には、「評価サンプル」が入手できますか?

A. 今回紹介した5社の製品サンプル依頼を受け付けています。

まとめ

SSDは、HDDよりも高速でデータの読み書きができる記憶装置で、規格や容量などによって使用用途が異なります。また、磁気ディスクと磁気ヘッドを使ってデータを書き換えるHDDよりも衝撃に強く、物理的な故障のリスクが少ないです。

データの復旧が難しく、HDDに比べ価格が高いなどのデメリットはありますが、HDDの数倍から数十倍もの処理速度を誇ります。SSDは、産業用アプリケーションを扱うのに適したストレージだと言えるでしょう。

組み込み(産業)用SSDの購入には、佐鳥SPテクノロジ株式会社がおすすめです。多くのメーカーの製品を取り扱っており、用途にあったSSDの提案が可能です。サンプル依頼も受け付けていますので、ぜひ下記より詳細をご確認下さい。